令和8年度奨学生募集のご案内

新地町では、令和8年度奨学生(令和8年4月より貸付開始)を募集します。町内に住所がある学生・生徒で、経済的な理由で修学が困難な方に、奨学資金を貸し付けしていますのでご利用ください。

【新地町奨学資金の概要】

| 奨学資金の額 |

大学(短期大学を含む)以上の在学者 |

月額 30,000円 |

| 高等専門学校および修業年限2年以上の専修学校 |

月額 20,000円 |

| 高等学校在学者 |

月額 15,000円 |

| 貸与期間 |

在学する学校の正規の修業期間 |

| 利子 |

無利子貸与 |

| 送金方法 |

原則として、毎月15日までに本人名義の指定口座へ送金します。 |

| 返還方法 |

貸付けを受けた月数の3倍の期間内での月賦返還となります。

返還は、卒業(貸付終了)の6ヵ月を経過した月から開始となります。

ただし、上級学校に進学した場合は、申請により返還を猶予することができます。

|

【申請方法】

下記の書類を教育総務課(役場3階)へ提出してください。(各1部)

- 奨学資金貸付願書(連帯保証人署名欄に印鑑証明書の印鑑を押印)

- 履歴書

- 在学証明書(既に在学中の方)または、合格通知書の写し(4月入学予定の方)

- 住民票(本人の住民票抄本)

- 連帯保証人の印鑑証明書および納税証明書(滞納なし証明書)

【申請様式等】

令和8年度新地町奨学生募集案内.pdf

1.新地町奨学資金貸付願書.pdf

1.新地町奨学資金貸付願書(記載例).pdf

2.履歴書.pdf

2.履歴書(記載例).pdf

新地町奨学金申込Q&A.pdf

【申込期限】

第1次:令和7年12月19日(金)

最 終:令和8年 3月19日(木)

【注意事項】

- 国、県または他の団体から同種類の奨学資金の貸付けを受けている場合は、町奨学金の貸付を受けることが出来ません。

- 申し込みの際は、2人の連帯保証人(1人は本人の父母等、他の1人は町内に住所を有し独立の生計を営む方で、共に奨学資金返済の責を負い得る方)が必要となります。

- 貸付内定後に「誓約書・健康診断書・口座振込依頼書」の書類(用紙は教育総務課から郵送されます)と「振込口座通帳の写し」の提出が必要になります。

【新地町奨学金返還支援事業について】

奨学資金返還にあたり、新地町に定住し、就労している方については、返還金相当額(年間18万円を限度)を助成する制度があります。

制度の詳細については下記ホームページで確認することができます。

/soshiki/11/shougakukinnhennkannsienn202510.html

教育要覧1が前半27ページまでの内容です。主として学校教育関係領域です。

教育要覧2が後半51ページまでの内容です。主として生涯学習・社会教育、図書館並びに文化財関係領域です。

教育要覧_1.pdf

教育要覧_2.pdf

来春小学校入学予定児童の就学時健康診断を実施します

新地町教育委員会では、学校保健安全法に基づいて就学時健康診断を実施しています。

お子さんが健康で楽しい学校生活が送ることができるように、あらかじめ健康状態を把握し、必要に応じて就学についての相談・案内等を行い、入学の準備をしていただくためのものです。

対象者

令和8年4月に小学校入学予定の平成31年4月2日から令和2年4月1日までに生まれたお子さん

町内に住民票があるお子さんには、町教育委員会から9月中旬に案内文書を順次発送します。なお、町内保育所に通所しているお子さんには保育所を通じて案内文書を配布しますので、確認のうえ指定された会場で受診してください。

また、災害等により住民票を異動せず新地町に避難されている方で、上記に該当するお子さんがいる場合は、教育総務課学校教育係(TEL0244-62-4477)までご連絡ください。

日時および会場

| 学校名 |

月日 |

時間 |

| 新地町立福田小学校 |

令和7年10月7日(火曜日) |

13時より (12時30分受付時間) |

| 新地町立新地小学校 |

令和7年10月6日(月曜日) |

13時より (12時30分受付開始) |

| 新地町立駒ケ嶺小学校 |

令和7年9月30日(火曜日) |

13時より (12時30分受付開始) |

健康診断の内容

学校医による健診(内科・歯科)、視力・聴力・発達状況の検査等を行います。

その他詳細につきましては、9月中旬発送の就学時健康診断通知書と同封する各学校からのお知らせ文書をご覧ください。

持ち物など

- 就学時健康診断通知書

- 新入学児童保健調査票(事前に記入して当日お持ちください。)

- その他各学校から指定された持ち物(上履き 等)

持ち物「1.就学時健康診断通知書」「2.新入学児童保健調査票」は9月中旬に保護者へ順次発送します。

万一、紛失した場合は、教育総務課学校教育係(TEL0244-62-4477)へご連絡ください。

なお、「2.新入学児童保健調査票」はこちらの令和8年度新入学児童保健調査票.pdf(A3印刷)をダウンロードして使用いただけます。

その他

- 健診当日に、発熱があったり体調が悪いため受診できない場合は、他の小学校でも受診することが可能ですので、教育総務課学校教育係(TEL0244-62-4477)に連絡してください。

- 内科検診がありますので、お子さまが1人で脱ぎ着しやすい服装でお越しください。

- その他、就学時健康診断および就学に関する質問・相談がありましたら、教育総務課学校教育係(TEL0244-62-4477)へご連絡ください。

○就学時健康診断については、広報しんち9月5日号・新地町ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

今日の出来事

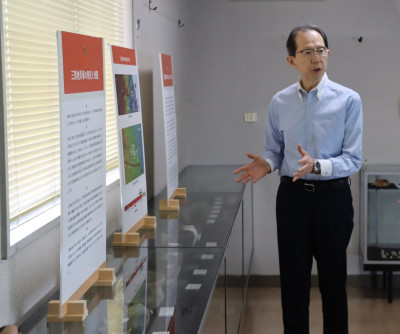

8月29日内堀県知事が、駒ケ嶺公民館分館を訪れ、館内に収蔵されている絵画や歴史資料を視察されました。

視察は、毎年知事と市町村が意見交換を行うその前段として、各市町村の取組状況をご覧頂く事や体験して頂く事を目的に行われています。

駒ケ嶺公民館分館は、寄贈頂いた絵画や郷土の資料を収蔵・展示を行う目的で、令和5年に県の助成金を活用して修繕工事を行いました。

今回は、9月20日より開催する「新地町ゆかりの画家 4人展」及び「横山孝雄原画展」で披露する絵画をはじめ、1階ロビーには三貫地貝塚縄文人骨出土状況レプリカや三貫地遺跡から出土した土器など、2階では、新地町の風景がモチーフとなっている斎藤研氏の油絵や星茂氏の精緻な仏画、坂元郁夫氏の繊細な点描画、志賀一男氏のダイナミックな野馬追の版画など12点をご覧になりました。また、横山孝雄氏の展示コーナーでは、横山氏が作画したアイヌの絵物語を手にとってご覧になりました。

最後に内堀知事より「企画展を大変楽しみにしています。」とお言葉を頂きました。

福島県知事

新地町ゆかりの画家4人展

志賀一男

坂元郁夫

星茂

斎藤研

横山孝雄

横山孝雄原画展

新地町には新地貝塚や三貫地貝塚といった二つの重要な貝塚遺跡があります。

縄文人たちの生活の必需品であった縄文土器づくり体験教室を当時の作り方を学びながら、開催します。講師に、元東北歴史博物館学芸員、現在尚絅学院大学で講師をされている菊地逸夫氏をお迎えして下記の日程で行います。

あなたも縄文土器をつくってみませんか?子どもから大人まで、どなたでも参加できます。

○土器づくり開催日時

9月 6日(土) 10:00 ~ 16:00

9月14日(日) 10:00 ~ 16:00

10月13日(祝) 10:00 ~ 16:00 の3回開催

○会場 新地町農村環境改善センター 視聴覚室

○定員 1回あたり20名まで(先着順)

○参加費 1回あたり500円(粘土代)

○申し込み方法 新地町教育総務課文化振興係

電話番号 0244-62-2085

メール bunkashinko@town.shinchi.lg.jp

上記いずれかの連絡先に、

①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④希望する日 をご提示ください。

○プログラム 開会、講師紹介、縄文時代についての講義(10分)の後、講師の説明、手本をみながら、縄文土器の底の部分から作り始めます。基礎ができたら、ひも状に伸ばした粘土を重ねていき、自分の思い描く縄文土器ができるように講師と町役場職員でサポートします。

製作時間は16時まで時間を設けておりますが、その前に完成した方から順次、お帰り頂けます。

○昼食について お昼休憩は特別に設けません。各自昼食をご用意頂き、好きなお時間で昼食、休憩に入って頂きます。

【野焼きの日程について】

10月25日(土)10:00 ~ 13:00

野焼きの会場は、駒ケ嶺公民館分館(旧駒ケ嶺公民館)北側駐車場を予定しています。

新地式土器 器面にコブを付けたような装飾が特徴。縄文時代後期に多く見られる縄文土器の装飾です。こうしたコブを付けた特徴的な縄文土器を研究者は、新地貝塚から出てきた事から「新地式土器」と呼び、「新地式土器が出土する」=「縄文時代後期の遺跡」とする一種の基準となっている土器です。

講師 菊地 逸夫 氏

講師 菊地 逸夫 氏

小学校で行った土器づくりのようす

小学校で行った土器づくりのようす

土器づくり

新地町

菊地逸夫

新地式土器

集団健診による5歳児健康診査を行います。

新地町では、令和7年度より5歳児健康診査を実施することといたしました。

5歳頃は、基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子さんの成長・発達を確認する大切な機会となりますので、該当の方はぜひお受けください。健康診査該当の方には、約1ヶ月前に健康診査該当日時を個別通知いたします。詳しくは、通知内容をご確認ください。

なお、該当となっている日時にご都合が合わない場合は日程を調整しますので、新地町教育委員会(0244-62-4477)までご連絡ください。

詳細は、以下の「新地町ホームページ」をご参照ください。

アイラブしんちサークルの小笠原代表が5月2日に町役場を訪れ、児童図書を各小学校へ寄贈していただきました。(福田小学校22冊、新地小学校22冊、駒ケ嶺小学校17冊)

今回の寄贈は、同サークルの事業等を実施した中で、売上等収入の中から購入されたものです。

小笠原代表からは「色んな色を使っている絵本などを読んで、子どもたちの成長につながってくれればいいと思います。」と述べられました。

落雷事故の防止については,これまでも保護者の皆様に適切にご対応いただいているところです。4月3日に宮崎県内で発生した落雷事故では18人が病院に搬送され、内一人は意識不明となりました。落雷事故は年間を通じて発生する可能性があり,これまでも校舎外での学校行事実施中等の学校の管理下において落雷事故が発生している状況(別添参照)にあることから,町内各校に以下の通知を発出するとともに「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(文部科学省 平成30年2月初版)及び学校防災のための参考資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」(文部科学省 平成25年3月改訂)等の資料を参照し,通知に記した内容に留意し,落雷事故防止のための適切な措置を講ずるよう指導したところです。

町内各校への通知は、以下のPDFファイルをご覧下さい。

落雷事故の防止について(04月11日).pdf

このことについては、児童生徒がクマ、ニホンザルやイノシシ等と遭遇した際の対処方法について、これまでも保護者の皆様に具体的に指導いただいて参りました。今般、昨年10月19日に鹿狼山の目撃情報に引き続き、以下の情報が寄せられたことから、学校に対して、注意喚起並びに遭遇した際の具体的対応について、児童生徒に指導するよう通知いたしました。

なお、テレビや新聞による報道は以下の通りです。

5月18日(日)午前5時過ぎ、新地町駒ケ嶺の県道上を西から東に横断するクマ

(体長約1メートル)1頭が目撃されました。けが人など被害は出ていません。

学校への通知は、以下のPDFファイルをご覧下さい。

野生生物(クマ)への注意喚起について.pdf