令和7年3月1日(土)13:30から新地町文化交流センター観海ホールにて令和6年度新地町歴史講座が新地町教育委員会と新地町郷土史研究会の共催で開催されました。

今年の歴史講座は、昨年7月に行われた遠藤新展の初日、パネリストとして参加していただいた井上祐一先生をお招きし、遠藤新-日記と評論に見る人物像-と題して行われました。

はじめに、泉田晴平教育長(令和7年2月1日就任)から、遠藤新という郷土出身の大建築家が近代の三大建築家の一人であるフランク・ロイド・ライトの一番弟子であったことなどが紹介され、これからもこうした生涯学習、社会学習について、教育委員会として積極的に取り組んでいくとの挨拶がございました。

教育長あいさつのようす

教育長あいさつのようす

続いて新地町郷土史研究会会長大須賀昇様より、井上祐一先生が神奈川大学で建築の勉強をされ、フランク・ロイド・ライトの日本における影響を研究するなかで、遠藤新の研究を行ってきたことなど講師の紹介がなされました。

大須賀会長による講師紹介

大須賀会長による講師紹介

歴史講座は、井上先生に作成頂いたパワーポイントの資料を元に一つ一つ井上先生の丁寧な解説つきで進められました。

【講話の内容】

○東京帝国大学卒業後に展開した建築の世界 大正期を駆け抜けた風雲児!?遠藤新

遠藤は大正3年に帝大を卒業したのち、宮内省の明治神宮造営局に職をえて、競技設計に参加し、3等2席の成績で入選をしています。その時の気持ちを日記 に書き残しており、当時東京駅をめぐって問答があった辰野金吾氏より褒められたことや、競技設計への参加についての内省ともとれる心の声が記されていることを説明頂きました。

○さあアメリカへ『滞米日誌』と『舩中日記』

続いて、遠藤のアメリカへ渡った時の日誌、日記をが紹介されました。大正7年10月24日から同年12月25日までのほぼ毎日の記録が紹介され、間違えて運ばれてきた食事を何も気にせずに平らげてしまったことや、ケープをオーダーメイドで発注したものの、仕上げが乱暴だとしつつも構いはしないと記しており書いていたり、精緻で緻密な設計をおこなう一方で、こうしたことには無頓着であったことや、「ビフテキが旨いから二つ喰った」など、意外な大食漢であったことなども伺えると説明されました。

以後は、井上先生が調べた新聞や建築雑誌、遠藤新事務所所員が答えた話や逸話などを時代を追いかける形で6つの題を元に紹介がなされました。

○帰国後大正8(1919)年9月ホテル着工-帝国ホテル建設中のエピソード-

○ホテル完成披露宴パーティー目前に大正関東大地震起きる-関東大震災と社会福祉事業で遠藤が携わったバラック建築-

○中国北東部(旧満州)へ-「現場建築家」という遠藤の姿勢-

○久保貞二郎がタリアセンで聴いた話-遠藤新についてライトが語った話-

○戦後の作品を通して-病と闘う遠藤新-

○病床の遠藤新からのメッセージ

講話では特に、晩年病床に伏しながらも、戦後の新教育体制のために学校建築の設計に命を尽くした姿勢は、遠藤が愛と情熱をもって建築に取り組んでいた様子が伺えるとしながらも、先にあげたアメリカでの日記なども振り返り、遠藤は「大きな器」「心配性」「お茶目」「照れ屋」「真面目」「慈父の様に優しい人」「謙遜の人」「面倒見がよい」「物事を俯瞰」「人懐っこい」「何事にも興味」「無口から雄弁へ」「なまけもの」「ウイットに富む」「天衣無縫」「豪傑」であったことが読み取れるとし、遠藤がいかに「人間らしく愛をもって人に接し、人から愛されてたか」との話をもって講座は結ばれ、盛況のうちに終わりました。

井上祐一先生

井上祐一先生

歴史講座のようす

歴史講座のようす

歴史講座のようす

歴史講座のようす

このたびのレジュメについては、印刷した残部がまだ少量あります。ご希望の方は新地町教育委員会教育総務課(62-4477)までお問合せ頂くか、直接役場3階までご来庁ください。

歴史講座

井上祐一

遠藤新

昭和23年1月26日、重要文化財に指定されていた奈良県法隆寺金堂の壁画が損焼したことを受け、毎年1月26日は文化財防火デーに定められました。

新地町教育委員会では、火災に限らず、災害などにより失われてしまう可能性のある文化財に対し、地域住民の方々へ文化財保護の精神を啓発することも含め、毎年防火訓練を実施してきました。

今年は、新地町が所有している「くるめがすりの家」を対象に、第二行政区の方々に呼びかけて訓練を行いました。

訓練は、強風注意報が発令されていなか、くるめがすりの家近隣において、枯草等が燃えるその他の火災が発生し、くるめがすりの家にも延焼の危険性が生じた事を受けて行われました。

【訓練】

1.火災を確認した地域住民による「火事ブレ」

2.火事ブレを聞き、地域住民が実際に119番に通報する「通報訓練」

3.火事ブレを聞き女性防火クラブと地域住民による消火器を持ち寄っての「初期消火訓練」

4.地域住民による、くるめがすりの家から重要物を搬送する「重要物搬送訓練」

5.通報を受け出動してきた新地町消防団第三分団、新地消防分署による「放水訓練」

が、行われました。

一連の訓練後、地域住民と女性防火クラブを対象に水消火器を用いた「消火器取り扱い訓練」を行いました。

閉会式にあっては上遠野新地消防分署長より

「訓練は速やかに手際よく行われて大変良かったと思います。また、昨年は広域管内で51軒の火災があり、うち16件が建物火災となっています。乾燥する季節でもありますので、火の取り扱いには十分気をつけ、地域住民の宝である文化財も含めて防火の意識を高めてください。」と講評を頂きました。

放水訓練のようす

消火器取り扱い訓練のようす

くるめがすりの家-旧小塩邸-

福田地区出身の遠藤新により設計され、東京武蔵野市に昭和6年に建築されました。平成4年小塩氏逝去に伴って、遠藤新の三男である遠藤陶氏を中心に小塩氏の親戚も含め保存運動がおこりました。遠藤新の郷里である新地町としてもこの保存活動に賛同の意を示し、平成6年に福田地区に移築することとなりました。

くるめがすりの家についての詳細な情報は くるめがすりの家について

今回の企画展の為に6月に尚絅大学博物館学講師をされている菊地逸夫氏に依頼して、土器づくり教室を開催してきました。今回は、町内3小学校の6年生を対象に、地域学習の時間を利用して行いました。

また、新地町では東日本大震災の後、新地の子どもたちに対し支援を続けてくれたコープおおいたを通じて、大分の子どもたちを招いた「おおいたっ子プロジェクト」を令和4年から行っており、今年は新地町の歴史に触れてもらうため土器づくりに挑戦いてもらいました。

以上、参加した児童や大分の子どもたち、随行した大人たちが制作した100点近くの土器を企画展の会場で展示しました。12月14日(土)には、土器づくりの講師である菊地氏をお招きし、座談会と銘打って縄文土器づくりの魅力について講演して頂きました。

駒ケ嶺小学校6年生 土器づくりのようす

福田小学校6年生 土器づくりのようす

新地小学校6年生 土器づくりのようす

大分の子どもたち 土器づくりのようす

菊地逸夫氏を講師に招いて 座談会のようす

展示のようすを一部紹介します

注口土器(新地式土器) 所蔵 / 小野裕康氏

土偶 所蔵 / 目黒淑元氏 、 新地町教育委員会

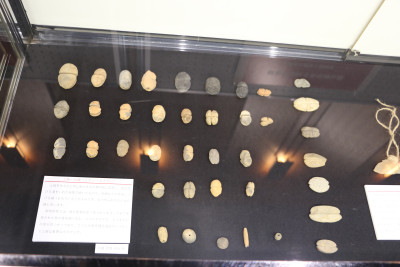

石鏃 所蔵/目黒淑元氏

土錘 所蔵/目黒淑元氏

土偶 所蔵/目黒淑元氏

三貫地貝塚昭和27年発掘調査時の22号人骨出土状況復元レプリカ

協力 福島県立博物館

企画展開催中は、新地町内歴史文化振興事業の一環で町内史跡巡りバスツアーを開催しました。

ツアーは、一般展示見学に始まり①観海堂跡地②御殿岬戊辰戦役跡③東善寺下戊辰戦役碑と駒ケ嶺城④三貫地貝塚⑤白幡のいちょう(さかさいちょう)⑥くるめがすりの家⑦福田古舘⑧新地城⑨あんこ地蔵⑩新地貝塚附手長明神社跡の10か所を巡りました。

史跡巡りツアー、一般展示の解説のようす

史跡巡りツアー くるめがすりの家見学のようす

史跡巡りツアー 御殿岬戊辰戦役跡見学のようす

また期間中に町内小学校の高学年を対象に企画展見学と町内史跡の数か所を巡るツアーを開催しました。

駒ケ嶺小6年生による企画展見学のようす

新地小学校6年生による新地城跡の見学のようす

福田小学校5年生、6年生による福田古舘の見学のようす

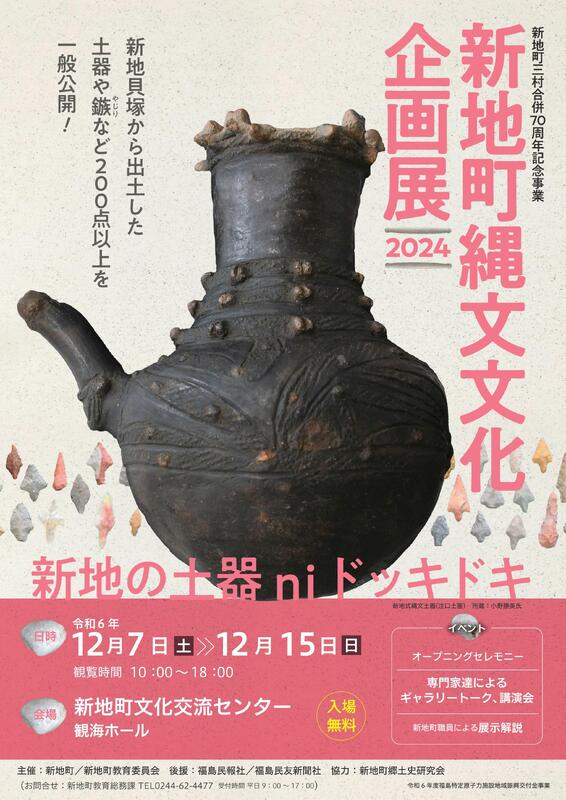

令和6年12月7日(土)から15日(日)までの日程で新地町縄文文化企画展2024-新地の土器niドッキドキ-が開催されました。

初日はオープニングセレモニーとギャラリートークが催されました。オープニングセレモニーでは大堀武町長より「今回の展示は、目黒淑元氏と小野裕康氏のご協力をもって展示を行うことができました。お二人にはあらためて感謝致します。また、大正13年に発掘調査がなされてからちょうど100年目、三村が合併してからちょうど70年目にあたる今年に、新地町の皆が知っている手長明神に出てくる新地貝塚を取り上げて企画展ができたことを感謝致します」と挨拶致しました。

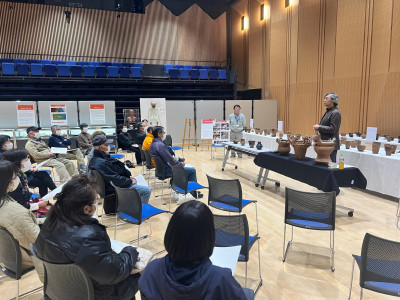

ギャラリートークではパネリストに郡山女子短期大学教授の會田容弘氏と元福島県立博物館学芸員の森幸彦氏をお迎えし行われました。

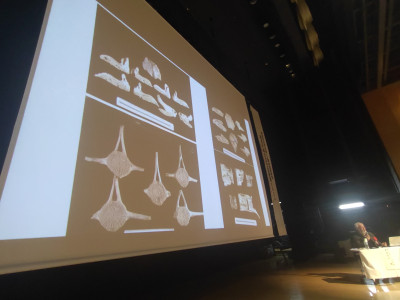

會田氏は以前に勤務されていた奥松島縄文村で里浜貝塚の研究をされた方で「縄文食と縄文人の由来」と題しスライドを展開しながら人骨が出土した三貫地貝塚の人骨との比較、ゲノム解析の紹介などがなされました。

続いて森氏からは「新地貝塚は縄文文化研究の聖地」と題したスライドとともに新地貝塚の研究の歴史とその背景、三貫地貝塚の発掘調査風景を紹介しながら、自身が県立博物館時代に制作した一般展示室の三貫地コーナーで展示している人骨の出土状況や矢じりの刺さった腰骨についての話がなされました。

お二人のスライドは以下のURLよりご覧頂けます。

縄文文化企画展2024_ギャラリートーク_スライド(會田先生).pdf

縄文文化企画展2024_ギャラリートーク_スライド(森先生).pdf

オープニングセレモニーのようす

ギャラリートークのようす

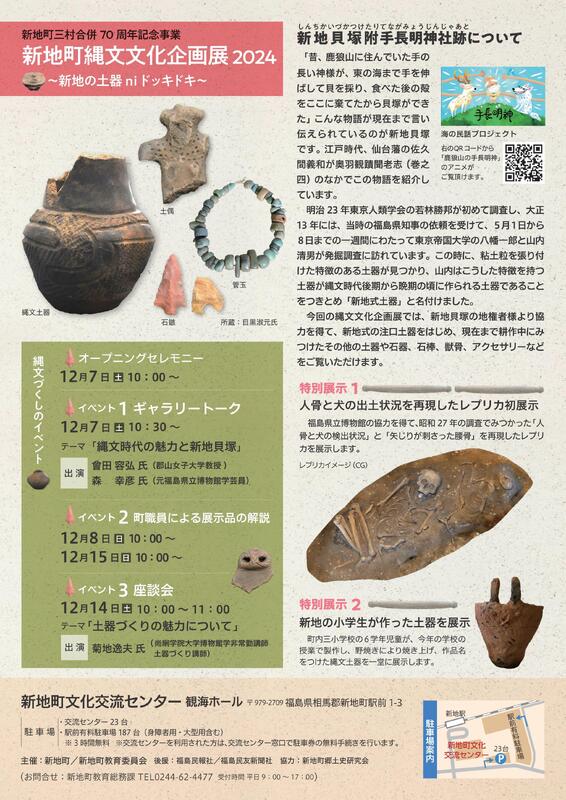

このたび三村合併70周年記念事業として、新地町縄文文化企画展2024「新地の土器niドッキドキ」を12月7日(土)から12月15日(日)までの日程で、新地町文化交流センター観海ホールにて開催致します。

○展示内容

展示その1 200点以上の資料

今回の企画展では、この新地貝塚の地権者の方から、畑の耕作中 に出土した貴重な資料をお借りして、縄文土器をはじめ、石鏃(せきぞく-石でできた矢じり)、石斧(石でできた斧の形状をいた石器)、メノウなどを使った管玉や粘土を焼いて作られた耳環(イヤリング)などの装飾品、巨大な石棒や土偶など、200点以上を展示します。

展示その2 三貫地貝塚の人骨出土状況レプリカ

三貫地貝塚で発掘された骨の当時の発掘調査状況の一部を再現した「人骨と犬骨の検出状況」と「矢じりの刺さった腰骨」のレプリカを展示します。

展示その3 町内小学6年生が製作した縄文土器を展示

町内三小学校の小学6年生と、夏季休暇を利用して交流を続けている大分の子供たが製作した縄文土器を展示します。

○イベント内容

イベントその1

12月7日(土)

10:00 オープニングセレモニー

10:30 ギャラリートーク

出演 會田 容弘 氏(郡山女子大学教授)

森 幸彦 氏(元福島県立博物館学芸員)

イベントその2

12月8日(日)、11日(水)、15日(日)

10:00~ 町職員による展示品の解説(ご希望の方は当日10:00までに会場にご来場ください)

イベントその3

12月14日(土)

10:00~ 座談会「土器づくりの魅力いついて」

出演 菊地 逸夫 氏(尚絅学院大学博物館学非常勤講師)

※国史跡「新地貝塚附手長明神社跡」は、古くは江戸時代の文献にも登場し鹿狼山に住む長い手の神様「手長明神」の話とともに、全国的に知られる貝塚遺跡です。その歴史的価値は早い段階で認められ昭和6年に国の指定を受けています。

皆さまのご来場をお待ちしております。

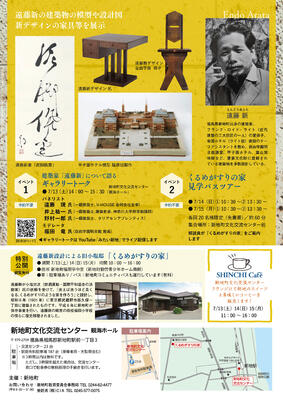

令和6年7月12日から17日までの期間で「新地ゆかりの建築家 遠藤新展」が開催されました。

三村合併70周年記念事業として開催されたこの企画展では、①遠藤新の生涯②出会い③自由学園④建築物の模型⑤遠藤新デザインの家具⑥遠藤新の残した物 の6つのテーマで展示を行いました。

展示物は、当町が所有する遠藤新デザインの椅子13脚をはじめ浦辺鎮太郎(うらべ・しずたろう)へ送った書や、目白ヶ丘教会の模型をはじめ、遠藤新の孫である遠藤現氏が所有するフランク・ロイド・ライト自筆おサインが入った遠藤新への手紙など、50点以上の展示を行いました。

初日の12日には、遠藤新の孫で、現在沖縄を拠点に建築家として活躍している遠藤現氏による見どころ解説が行われました。翌日の13日には福田竜氏(自由学園明日館館長)をモデレーターに、遠藤現氏、井上祐一氏(神奈川大学講師)、野村一郎氏(タリアセンアプレンティス)の3人のパネリストによるギャラリートークを行いました。80名を超える来場者は皆、熱心に三人の話に聞き入りました。なお、ギャラリートークの模様は、YouTubeチャンネル「みたい新地」でご覧頂けます。

開催期間中の13日から15日には、福田地区に移築された遠藤新設計の「くるめがすりの家」を職員の特別解説付きで公開し、3日間で200名を超える方々のご来場をいただきました。

「くるめがすりの家」は平常時、戸締りがされています。事前にご連絡頂ければ見学頂けます。

○遠藤新(1889-1952)

明治22年福田村(現福田地区)に生まれる。福島県第四尋常中学校(現相馬高校)を経て、旧制仙台第二高等学校(現東北大学)卒業後、地元の篤志家の支援を受け東京帝国大学工科建築学科(現東京大学工学部)に入学。

二高時代に土井晩翠に出会い、帝大在学中には自由学園創始者の羽仁夫妻、大正デモクラシーを提唱した吉野作造や代議士星島二郎など数多くの著名人と友好を結んだ。なかでも現在、有機的建築(※)を提唱した世界三大近代建築家の巨匠フランク・ロイド・ライト(アメリカ)に出会い、多くの建築技術・哲学を学んだ。

帝国ホテル建築の為、来日していたライトに出会い、師事した新は、その後ホテルの完成を待たずにアメリカに帰国したライトの意志を受け、帝国ホテルを完成に導いた。ライトは帰国後も遠藤のことを殊の外気にかけており、多くの手紙を送っている。手紙の最後には、「my son(我が息子へ)」と書かれており、いかにライトが新を信頼いていたかが伝わる。

(※)有機的建築(オーガニック・アーキテクチャー)とは、フランク・ロイド・ライトが提唱した建築で、大自然のなかにあって不自然に見えない建築を作るということ。

見どころ解説を行う遠藤現氏

見どころ解説を行う遠藤現氏

このQRコードから遠藤新展ギャラリートークの模様をご覧頂けます。

このQRコードから遠藤新展ギャラリートークの模様をご覧頂けます。

①遠藤新の生涯 展示風景

①遠藤新の生涯 展示風景 ④建築物の模型 展示風景

④建築物の模型 展示風景

遠藤新展の展示会場及びくるめがすりの家の見学者は、合わせて1200名の方々にご来場頂きました。

多くの方々のご来場、誠にありがとうございました。

7月12日(金)より17日(水)まで、6日間の日程で「遠藤新」展を行います。

世界的建築家フランク・ロイド・ライト氏に師事し、帝国ホテル(ライト館)のチーフアシスタントを務め、ライトがアメリカに帰国した後も、ライトの提唱する有機的建築を実践し続け、自由学園や加地邸、甲子園ホテルなど数多くの作品を世に送り出した新地町出身の建築家、遠藤新氏。

今回は、新地町に所蔵している遠藤新氏の作品や資料等を通して、彼の生涯を伝える展示会を開催します。

【開催場所】新地町文化交流センター「観海ホール」

【主催】新地町

《目玉イベント》

1.オープニングセレモニー及び展示解説

7月12日(金)午後1時30分より、オープンセレモニーを執り行います。

セレモニー終了後には、遠藤新の実孫である遠藤現氏による展示見どころ解説を行います。

2.ギャラリートーク

7月13日(土)午後2時から、建築家「遠藤新」について語るをテーマとして、ギャラリートークを行います。

パネリスト

遠藤現氏(一級建築士・U-HOUSE合同会社主宰)

井上祐一氏(一級建築士・建築史家・神奈川大学非常勤講師)

野村一郎氏(一級建築士・タリアセンアプレンティス)

モデレーター

福田竜氏(自由学園明日館館長)

3.くるめがすりの家見学ツアー

7月14日(日)・15日(月)の2日間、午前10時30分、午後1時30分の1日2回、文化交流センター前から「くるめがすりの家」見学バスが出ます。そして、現地で、説明員がくるめがすりの家を解説・案内いたします。

すべて入場無料です。皆さまのご来場をお待ちしております。

鹿狼山に住むという手の長い神様。

その神様が手を伸ばし貝を採って食べた。その食べた貝を捨てた場所。

それが新地貝塚になった。

こんな言い伝えが新地町では語り継がれています。

海の民話のまちプロジェクト

一般社団法人日本昔ばなし協会が、日本財団海と日本プロジェクトの助成を受けて2018年から始動している企画です。

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子供たちに伝え、語り継ぐのを目的としてスタートしました。

新地町の手長明神の伝説は、海とのつながりを色濃く残す伝説で、今回選定されました。およそ9か月をかけて完成したアニメは、手長明神の伝説(奥羽観蹟聞老志第4巻)を元に、海の町で暮らす父親である漁師とその息子がオリジナルキャラクターとして登場し、鹿狼山に住む老人の伝説を語り聞かせます。

漁師にとっていかに鹿狼山が大切な存在であるか、愛嬌のある手長明神、おともの鹿と白い狼の話を交えながらわかりやすくアニメ化されています。

海の民話のまちプロジェクト

「鹿狼山の手長明神」QRコード

uminominwa.jp/animation/48/

上記のQRコードを読み込んでいただければ、アニメをご覧いただけます。

また、このプロジェクトが展開してい他地域の海に関わるアニメーションも視聴いただくことができます。この機会にぜひご視聴ださい。

新地町文化交流センター観海ホールにて、令和5年度歴史講座が開催されました。

今回の歴史講座は、「幼少夢幻-画家志賀一男の幼少時代」と銘打ち、講師に新地ゆかりの画家である志賀一男先生をお招きして開催されました。

志賀先生はこれまで多くの絵を描かれています。東日本大震災をテーマにした水彩画「3.11シリーズ」や版画、相馬野馬追のシリーズなど大作を発表しておられます。

なかでも今回の表題にした幼少夢幻シリーズは、幼いころ新地町福田で過ごした幼少期の思い出がふんだんに作品に盛り込まれています。

講演は、幼少夢幻シリーズを一枚一枚、正面のプロジェクターに映して、解説して頂きました。

登場する少女は自分の幼少期であり、亡くなったご自身の娘さんを投影していることや、リス、フクロウなどの小動物、福寿草や野アザミなどの野草、祭りの日や七夕、春の訪れ、などいずれも福田で過ごした幼少期に自身がみた風景が元になっていることを丁寧に語っていただきました。

講演終盤には、幼少時代の志賀先生を知っている方が名乗りをあげるなど、和やかな雰囲気で終了しました。

新地町では、昨年「新地町ゆかりの画家展」として志賀一男先生と坂元郁夫先生の絵を展示しました。令和6年度も新地町ゆかりの画家の作品を一堂に会し、展示会を行うよう計画しています。お楽しみにお待ちください。

教育長あいさつのようす

大須賀会長による講師紹介

井上祐一先生

歴史講座のようす

歴史講座のようす